当社会对艺术的关注热情日渐升温,青年艺术也成为了一种新的现象。在与市场紧密结合的情况下,大量青年艺术工作者开始尝试不同风格样式的创作。他们的艺术与这个时代相随,他们所拥有的是对艺术和生活的不同理解。在迅速交流的社会信息和快速的节奏面前,青年艺术传递出来的前卫姿态和对艺术趋势的把握,是最具有特色的一面镜子。通过他们的生活创作和艺术面貌,或许能打开观察艺术变化的窗口,同时也是抓住未来的趋势和可能性。

松美术馆作为当下年轻人的打卡聚集地,近两年以“轻/松计划”呈现了对青年艺术多元面貌的关注。本次“流动的本能”是松美术馆推动艺术生活化、年轻化的一个尝试,展览由孙大可策展,Cranehehe、鞠腾、凌海鹏、卢琳、任正楠、袁乐 —— 6 位青年艺术家参展亮相。这也是疫情之后,国内美术馆带领观众重拾对艺术的热爱,重新理解青年艺术价值的一次探索。

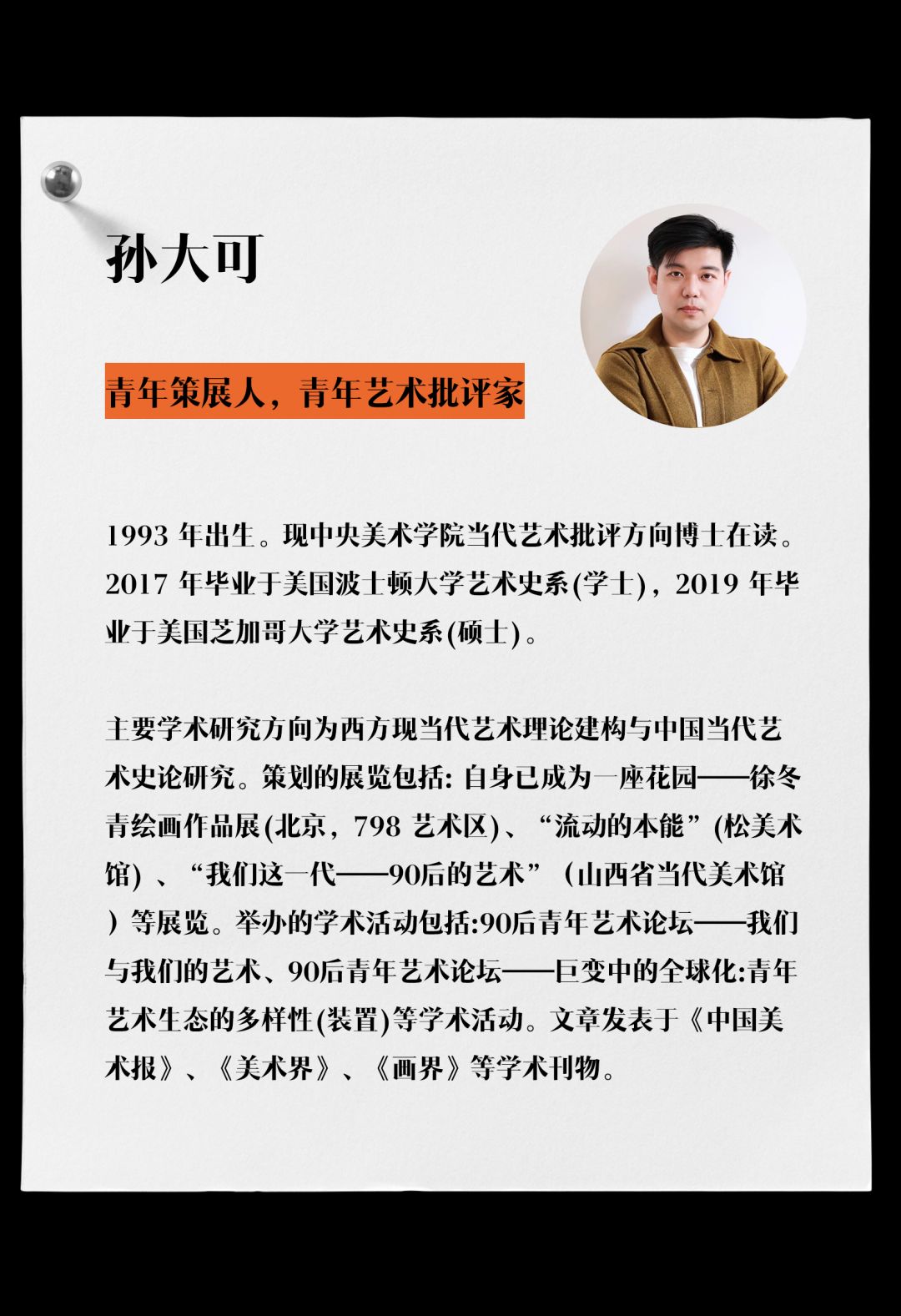

此次特邀

青年艺术策展人孙大可

为我们讨论

当下的艺术生态与青年状态

松美术馆「轻/松计划」第 11 期“流动的本能”

展览现场

©松美术馆

TRENDSHOME: 新展“流动的本能”最近引起了很多观众与藏家的兴趣,对于这个青年艺术的展览主题您当时是如何构思的?

孙大可:事实上,我想表达的是一种在流动中的多元面貌。“流动”,是一种变化的状态,同时也是当下艺术领域的突出图景——它已经不是一种纯中心化状态了,艺术评价标准的固定模式已经逐渐被多元化所取代,同样,在艺术评论、策展与青年艺术家的创作中,也体现出了这种多元性、无常性。

这里所说的无常性,不是一种贬义,而是在不确定当中拥有更多选择的权力。所以,“流动”更加强调的是一种不确定性,这种不确定性可能给创作者带来更多的机会。在这种状态下,艺术家在辖域化和解辖域化的过程中,最终寻求一种本能的内心创作欲望。通过“本能”状态不断向前流动,从而进行一种更好的艺术创作。

现场展出了 Cranehehe、鞠腾、凌海鹏、卢琳

任正楠、袁乐六位青年艺术家的作品

©松美术馆

TRENDSHOME: “多元与流动”的现象是指?就今天而言,它反映了您对哪些现实问题的观察与思考?

孙大可:从国内艺术场域本身来看,疫情之后,短频快的信息每天冲刷着人们的世界,信息的无序化也冲刷了当代艺术的发展。这其中最重要的影响便是对作品本身观念的浅显化与无序化。因为艺术观念的不确定,导致艺术家们只能不断在形式方面下手,从而补充观念深度、广度不够的情况。这种现象尤其体现在部分青年当代艺术创作者的作品当中。

在碎片化的时代下,“最终”结果越来越不具有可预见性。但是,人性趋向稳定,我们都希望得到一种确定的答案。观察中国近几年的当代艺术发展,这种不确定性越来强烈,我们只能从不确定的流动中抓取多种可能。

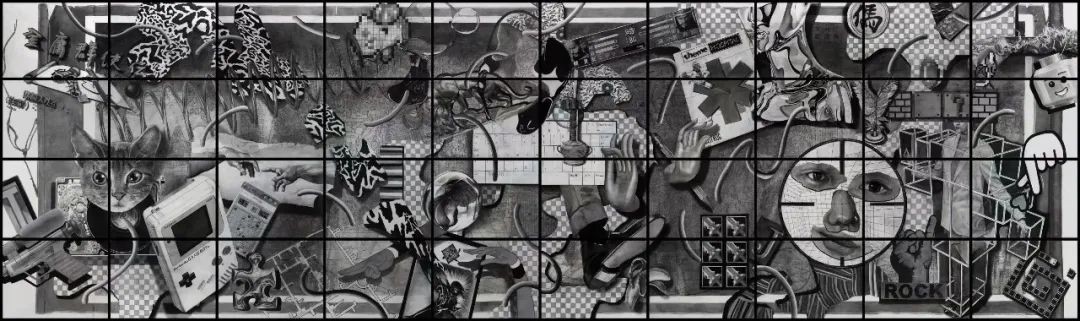

鞠腾《坤舆万国全图2021》,1100×320cm

综合材料,2021

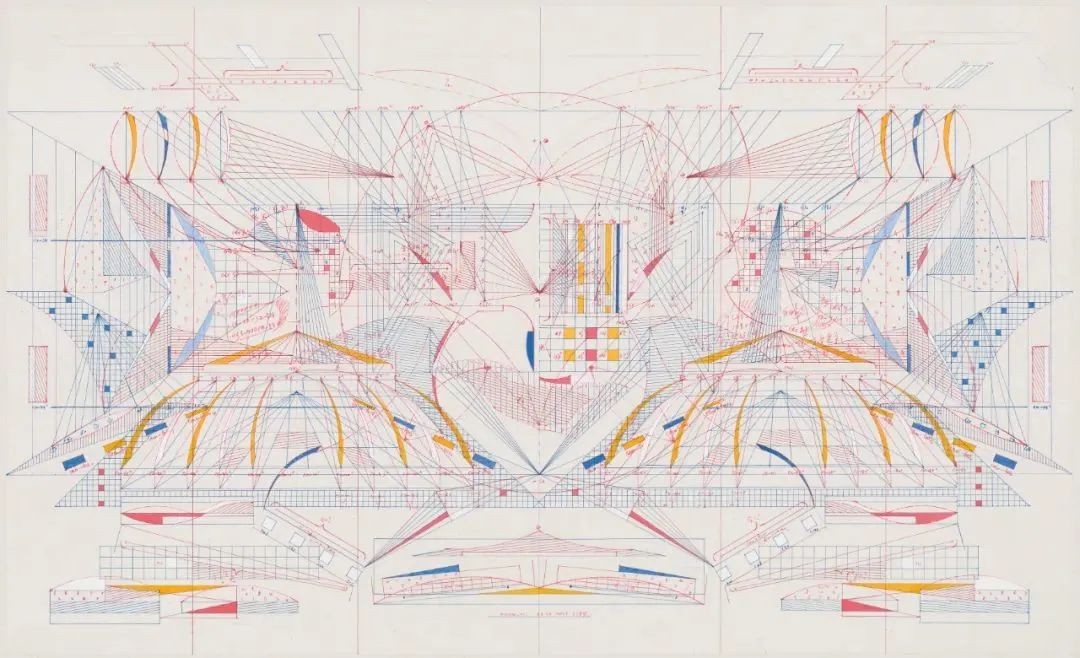

凌海鹏《殊途同归》,59×97cm

纸本水墨,2020

TRENDSHOME:可否介绍下此次参展的个别艺术家,以及他们所关注的问题?

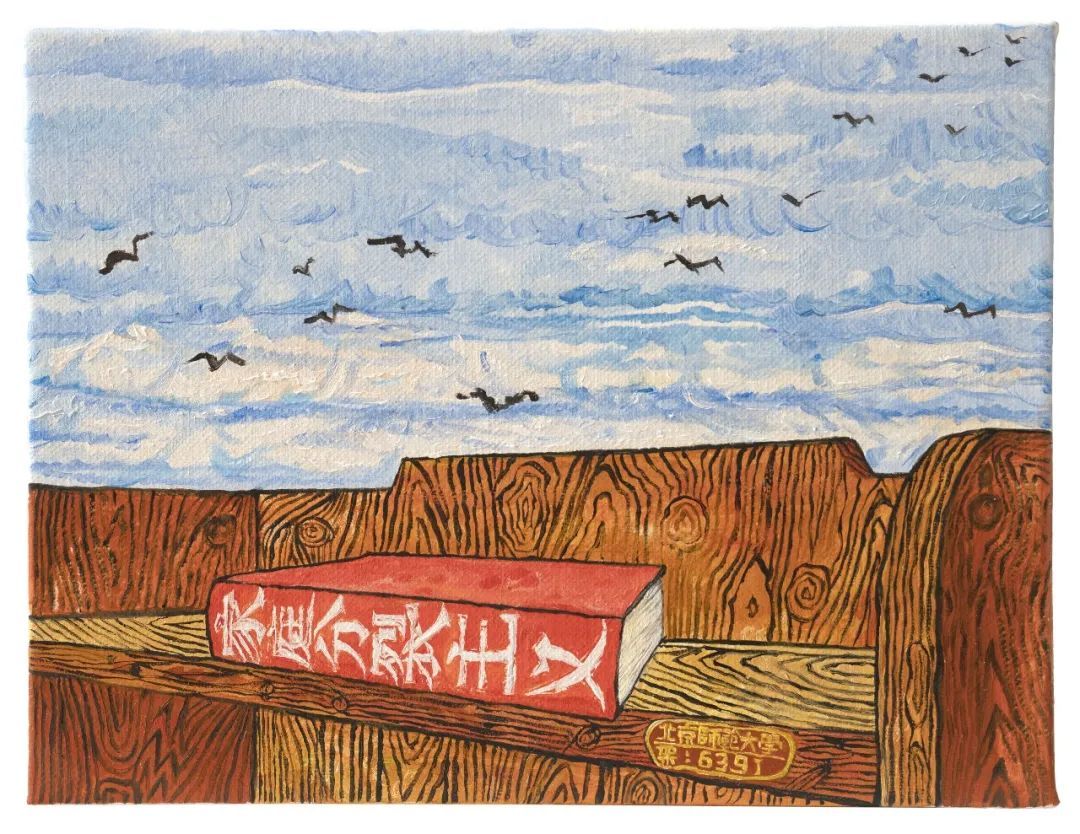

孙大可:今天的社会现象多少反映到了这些青年艺术家的身上。比如说,鞠腾的作品《万国坤舆图》是对他成长过程中回忆的整合,包括一些生活碎片或游戏的场景。观众在面对他的作品时,会潜移默化地想到自己所发生的一些事情,我会将其归纳为一种“符号”的流动。

凌海鹏的作品更像是某种结构的图纸。因为他本人喜欢研究哲学,或是数学这种比较抽象、逻辑性很强的东西,创作的画面也是非常理性的一种状态。因此,我认为这是一种艺术“形式”的流动。

卢琳《爱情故事》,200x460cm

布面丙烯,2019

《我们拿什么证明它的存在》,10 x 10cm

摄影(艺术微喷),2020

卢琳的作品则是一种“景观”的流动。这次展览上,我选择的是艺术家 2018-2022 年间的作品,通过时间的痕迹呈现出作品新旧交替的状态。

包括像任正楠的作品,也反映出了对社会的碎片化记录。

袁乐《Cherish》,160x200cm

布面油画 ,2022

Cranehehe 艺术创作小组

《繁花入梦》《Flower》、《Nothing》

102 x 102 cm,收藏级纸本,2022

袁乐的作品更接近一种“速度”的流动,他的作品是充满动感的,体现出一种真诚与炽热的状态。

Craneheh 的画面,会更突出自我“内心”的流动。所以,每个艺术家都还是能反映到现在青年艺术团体的状态——一种流动的本能的状态。

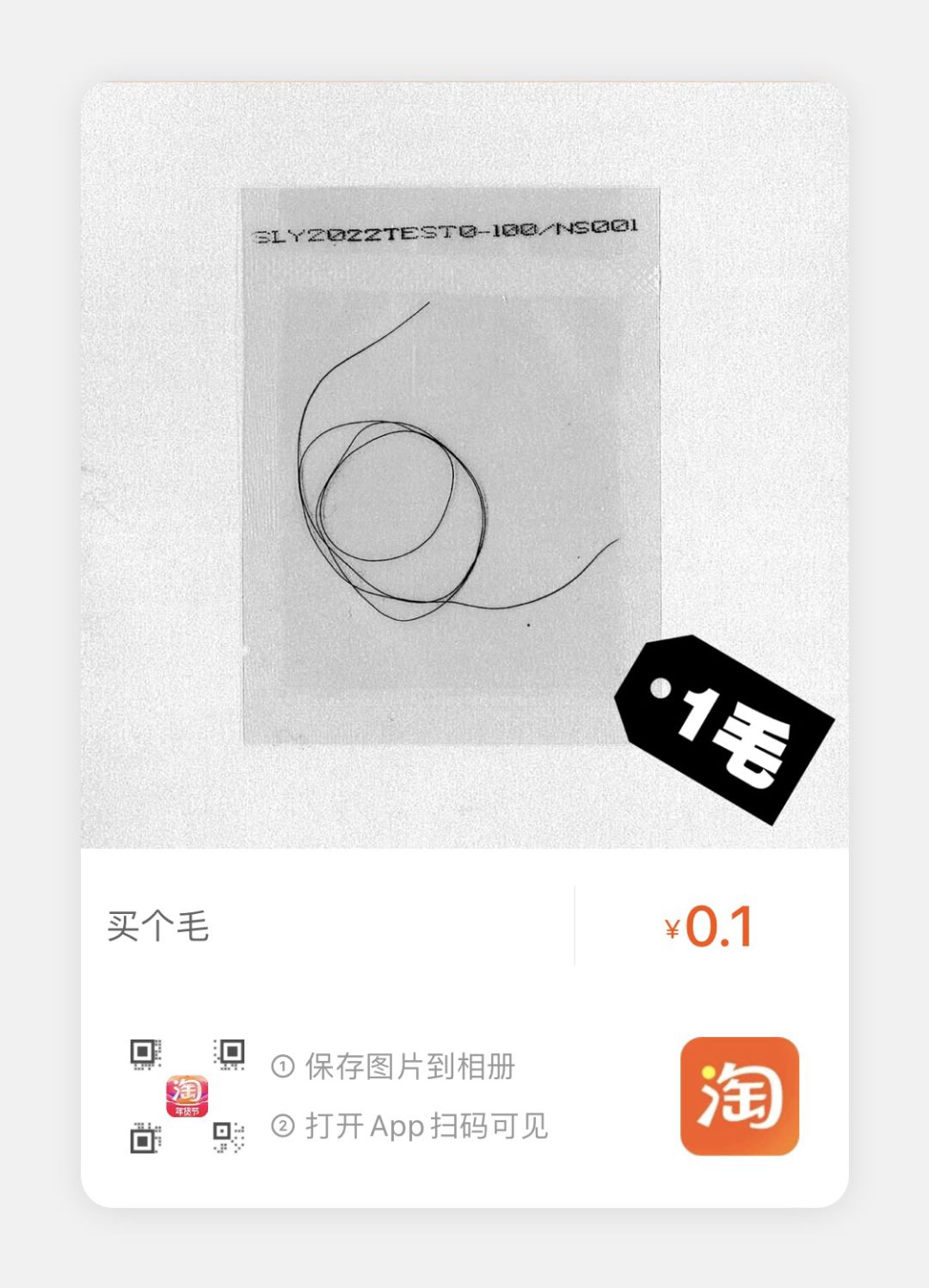

佘璐芸《买个毛》,综合材料,2022

“消费主义刺激下的消费行为正在建构新的规则,当消费目的不再存在,消费本身成为无意识的动作,我做了一件事:

1、清点计数,我的头上有 56808 根头发。

2、将它们放上电商平台与普通商品无异,并开始售卖。

3、如同其他消费行为,邀请每位消费者来我的店铺里买毛。”

TRENDSHOME: 纵观整个展览,我们能看到新一代青年艺术家的集体出场,他们多少都是拥有自己流动的特质的。但不知道你在与这些青年艺术家的接触中,有没有抓取到他们群体更加不同的一面。

孙大可:我们最近也在筹备另一个青年艺术家的群展“我们这一代——90 后的艺术”,在山西省当代美术馆。在跟艺术家聊天的过程中,我明显能感觉到他们表达的真诚。首先,相较于宏观的普世价值,他们更专注于对个体感受价值的抒发。其次,相较于对艺术本体的关注,青年艺术家达成艺术手段的方式更加直接,形式的选择更加多元。这有赖于青年一代物质材料的丰富以及对艺术多元化的理解。

其实,进入真正的 90 后青年艺术,基本就像开盲盒一样。在我看来,他们已经真正进入了后媒介时代——从他们这一代人开始,媒介已经开始混合了,艺术创作都处在流动的状态中。同时,艺术家们其实都不愿意在某种不同的阶段呈现同样的状态,他们也一直都在探索。因此,当你进入到一个展览空间中,每件作品都会带给你无法预知的感受,同时所有作品又形成一个新的整体,让人产生情感上的波动。这是艺术家自己与他人联结成的一张网,一张不固定的网,并不断地往前飘动。

马海蛟《家庭分裂主义》,影像/布面油画,2017

源于艺术家偶然收集到的一封家庭信件,信件内容隐约反映出不同代际家庭成员之间的隔阂与困惑。从这封信出发,作者试图再现信件所指涉的家庭状态,并由此以“伪纪实”方式塑造 3 个截然不同的人物形,以耐人寻味的细节与表现性的风格营造出诗意的氛围。

TRENDSHOME:下一个的展览也是关于 90 后青年艺术家的群展。可以谈谈在青年主题的持续深化中,你觉得逐渐感受到了艺术家何种探索性的新方向?

孙大可:“我们这一代—— 90后的艺术”展览由我和谷品桥、贾浅烦共同策展,主要包括四个板块:“内在声响”、“身临其镜”、“存在之间”和“曝光过载”,对应了真实与虚拟、消费主义、符号与存在等等问题。其实我们还想划分更多的板块,像探讨生物艺术和数字艺术等等。

为了准备这个展览,其实我们也从国内 200 余位青年艺术家中,筛选出了 30 人左右。作为研究者,我所考虑更多的是具有观念性、表达社会问题的青年艺术的一面。所以这次,其实影像的作品我可能会选择更多,因为它是最能直接去表达艺术家观念的。

比如马海蛟的作品《家庭分裂主义》,其实就是通过一个信件和油画的视频,去表现一个虚构的返乡人的故事,从而探讨家庭社会的问题。

李琳琳《十日谈》,综合材料,2015

用 30 套中学里的旧桌椅改装而成,在每个课桌里制做独立景观,30 个课桌构成的 30 个梦境。每个梦境自成一体,整体上又相互关联。作品借用《十日谈》的多故事结构,探讨了青春期这一话题。每个人都有属于自己的青春,在这样一个人生中最多变和敏感的时期,我们都书写了一个关于自己的青春往事。

作为青年策展人,我关注的更多是观念内容,形式内容可能相对来说往后。还有一位青年艺术家李琳琳,她相对比较早期的装置作品《十日谈》,也很出圈。作品对我们学生时期的课桌内部进行了一个世界的搭建,每个课桌都是不同内心世界的表达。

还有苏永健,他做艺术与科技的内容,这次我们选择了《自由落体》,是一个电子控制的装置。时子媛的《声象》也是一种声音艺术,她更强调模拟自然的声音,作品可以进行互动。就不一一介绍了,到时候大家有机会可以去看看。

邹雅琦《瞬间所有制》,2021

“⻓久以来我一直在思考,极少数人是否可以通过这个社会产生的某些过剩物资从容活下去。2021 年 5 月 1 日-5 月 21 日, 我在北京城市里不花钱度过了 21 天,并且像名媛一样优雅。我把这个行为通过影像记录了下来。”

TRENDSHOME: 目前在松美术馆的展览也开了几周了,收到了怎样的反馈?

孙大可:信息反馈的话,当然有好有坏。好的话,因为我选择艺术家的作品都是按照时间线发展来的,就比较全面,能够反映他们较为完整的创作体系。而且大尺幅的作品,也最能完整体现他们的创作状态。但是肯定也有声音,比如说这个展览的媒介相对比较单调。

但是我觉得其实都没太多所谓。我们都是青年人,我们不断在汲取经验。而且我最强调的一点就是,我们 90 年青年艺术家和青年策展人都要抱团发声。策展人,其实是一个以学术为支点的社会活动家,我们要真正发掘好的艺术家。

胡佳艺《冰刀》,行为艺术 ,2014

艺术家在两块重叠的钢化玻璃上滑冰,玻璃非常光滑,她不断摔倒,精疲力尽。周围的环境是建筑工地,视频中可以听到重型机器正在工作的声音。她发现在对抗的不是她自己和外部世界,而是她和她本身。

TRENDSHOME: 这也是你继续做青年艺术展览的原因吗?对于青年艺术家的创作生态来说,你想再说点什么?

孙大可:随着这一代艺术家声音逐渐被听见,其实同样也导致了他们的一种艺术迷茫状态,原因很复杂。近两年,针对“青年艺术家”的展览、论坛多了起来。青年艺术工作者也以不同的面貌出现在大众面前。但缺乏相伴的艺术理论构建体系的支撑,以及大量资本的涌入,使得青年艺术家被标签化。

可以说,许多青年艺术家的展览是被“攒”出来的。一方面,为增加辨识度从而迎合资本,这样的展览会直接导致青年艺术家创作固化。另外,这样会使得青年艺术家难以扩展其艺术观念的深度与广度。流量为艺术家带来强烈的自身满足感,青年艺术家逐渐模糊了观念与流量本身的关系,从而深入影响其创作的状态。

这一代的迷茫使得身处流变中的我们悲喜交加。我们能够看到前方隐约的光明,但却暂时无法到达。所以,我希望更加强调和激发“我”的重要性,推动艺术家沉浸在一种纯粹的工作状态中,这种状态对于青年艺术家来说更显弥足珍贵。不同时代艺术被赋予了不同的使命。艺术工作者的艺术创作被流变决定的同时,也决定了这个时代的声音。

李思奇《 2077 我们能画些什么》,2021

“正是当时迷茫的我对自己心内的写照。如果你也有自己的理想境界,心里依然有火焰,思考、快乐、迷惑,不屑甚至愤怒。在我的画上,我用透明璀璨的形状画出自己的样子,也留出了前一段时间心脏位置变透明的部分,表达我体验到自己关于绘画和自身的某些空幻和缺失,邀请你一起涂抹。”

这个时代碎片化的信息是不容易被记住的,但是我们仍要坚持发出青年艺术的声音。因为我们这一代,成长于中国与全球化接轨的起始点。

现在的青年艺术从业者,有很多都是接受了国际化的教育模式,策展人孙大可也是从海外留学到国内读博的青年学者。他们更加强调个体情感的多元化形式的抒发,他们并不迫切地寻求自己在全球化中的自身地位,而是在自由、多元的艺术环境中反复书写自我。这种探索与成长的过程,使中国的青年艺术真正与全球化的浪潮融为一体,并逐渐形成真正成体系的话语系统。

编辑 / KKC

整理、撰稿 / 胡祎祺

图片提供 / 受访人 孙大可

※以上图片版权仅供原版权方所有

未经允许不得擅自使用

无论你是自由设计师,还是设计工作室或机构,只要作品足够精彩,有看点,通通砸过来!打包您的作品图片+文字+联系方式,

邮件至trendshome@trendsma.com.cn即可参与投稿!

// 更多精彩内容 //